Hujan gerimis menyapu kaca jendela warung kopi kecil di pinggiran Kota Bogor. Hari itu, langit tampak malas membuka senyumnya, dan udara dingin membuat sebagian besar pengunjung warung memesan kopi hitam dan pisang goreng.

Samsudin—pria 59 tahun dengan rambut memutih yang disisir rapi ke samping—duduk di pojok ruangan, menatap ke luar sambil menggenggam cangkir kopinya. Dia baru saja pensiun dari pekerjaannya sebagai staf tata usaha di sebuah sekolah negeri. Tak ada lagi bunyi bel atau suara murid-murid nakal. Yang tersisa hanya rutinitas pagi dan waktu yang mengalir lambat.

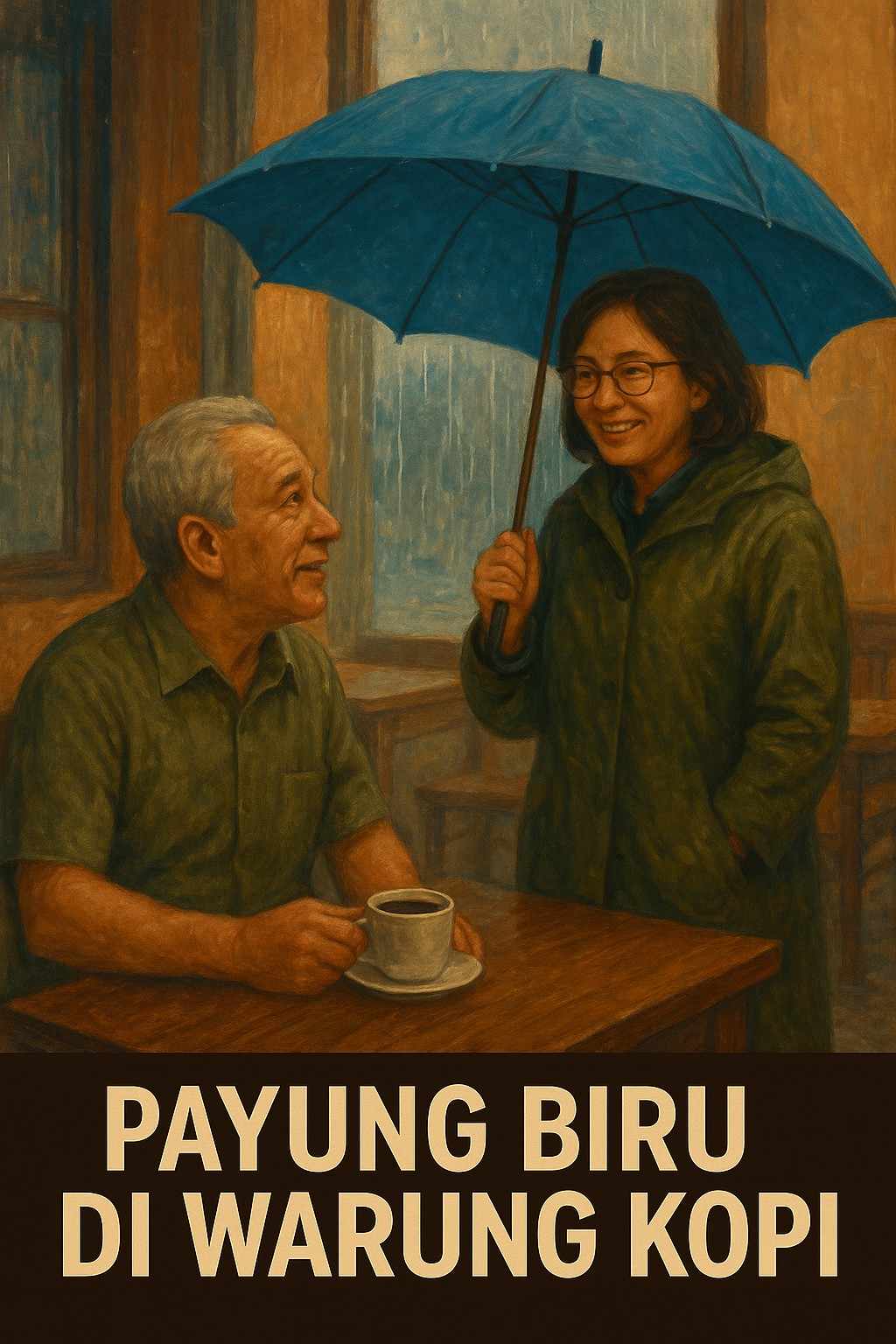

Saat sedang menikmati tegukan terakhir kopinya, pintu warung berderit terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk dengan payung biru muda yang basah, mengenakan mantel hujan warna hijau zaitun, dan kacamata hitam yang agak terlalu besar untuk wajah mungilnya.

Samsudin melirik tanpa minat. Tapi kemudian, matanya membelalak. Dia merasa seperti waktu mundur tiga puluh sembilan tahun.

“Lia?” gumamnya.

Wanita itu melepas kacamatanya, mengibaskan rambut sebahunya, dan melirik sekeliling. Tatapannya berhenti tepat di meja tempat Samsudin duduk. Perlahan-lahan, senyum kecil terbentuk di wajahnya.

“Sam…?”

Samsudin berdiri reflek, hampir menumpahkan kopinya.

“Ya Allah, Lia! Astaga… kamu?”

Mereka berdiri saling menatap selama beberapa detik sebelum akhirnya duduk, tawa kecil mengisi udara.

“Masih suka kopi hitam tanpa gula?” tanya Lia sambil melirik cangkirnya.

“Masih. Dan kamu masih suka datang ke tempat ngopi pakai payung biru,” jawab Samsudin, tersenyum geli.

Lia tertawa. “Inget aja kamu.”

“Apa kabar?”

“Alhamdulillah, baik. Aku sekarang tinggal di Bandung, tapi tadi ada reuni keluarga di sini. Eh, iseng mampir ke warung ini… ternyata kamu juga di sini. Seperti… semesta ngatur ya,” katanya dengan mata berkilat.

Mereka pun tenggelam dalam percakapan, dari nostalgia masa SMA, guru-guru galak, kenangan mencoret seragam, hingga hari ketika mereka berpisah—tanpa pamit.

“Aku pikir kamu marah waktu itu,” kata Samsudin.

“Aku enggak marah. Aku… dipaksa pindah. Papaku dapat tugas ke Kalimantan. Aku nulis surat buat kamu, tapi ternyata nggak pernah nyampe ya?”

Samsudin menggeleng, wajahnya menegang sejenak, lalu melunak. “Enggak pernah. Kupikir kamu pergi karena bosan.”

Lia tertawa kecil. “Jadi kamu juga enggak nyari aku, ya?”

“Waktu itu, aku cuma anak SMA. Nggak tahu harus ke mana nyari kamu. Tapi ya sudahlah, hidup terus jalan. Aku nikah, punya anak, sekarang sudah punya cucu.”

Lia mengangguk. “Aku juga. Tiga anak. Suami… ya, sekarang mantan. Cerai lima tahun lalu.”

Samsudin mengangguk pelan. Hening menyelinap di antara mereka, tapi bukan hening yang canggung. Justru terasa nyaman, seperti duduk berdua dengan teman lama setelah badai hidup masing-masing.

Setelah beberapa menit, Lia menatap ke luar. “Kayaknya hujannya masih lama. Kamu ada waktu?”

Samsudin tersenyum. “Dari tadi aku justru berharap hujan nggak berhenti. Sudah lama nggak ngobrol senyaman ini.”

Lia tersenyum lebar. “Sama. Kamu masih orang yang sama, Sam.”

“Sedikit lebih botak, tapi ya, aku yang itu-itu juga,” jawab Samsudin sambil tertawa.

Mereka memesan teh hangat dan seporsi tahu goreng. Obrolan berlanjut—tentang hidup, mimpi yang sempat hilang, dan perjalanan yang membawa mereka ke titik ini.

Namun, saat mereka bersiap pulang, Lia merogoh tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang warnanya telah memudar.

“Aku nemu ini waktu beberes rumah bulan lalu. Surat yang dulu nggak sempat nyampe.”

Samsudin menerimanya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatan surat itu. Tulisannya miring-miring, dengan tinta biru yang hampir pudar:

“Sam, mungkin ketika kamu baca ini, aku sudah tidak ada di Bogor. Aku cuma mau bilang, aku sayang kamu. Terima kasih sudah jadi bagian dari masa SMA-ku yang paling berwarna. Aku harap suatu hari kita bisa ketemu lagi. Kalau semesta izinkan, kita akan duduk bersama lagi—mungkin di warung kopi ini, atau di tempat lain. Aku akan bawa payung biru. – Lia.”

Samsudin membaca surat itu pelan-pelan, lalu memandang Lia.

“Kamu bener-bener bawa payung biru. Kamu percaya sama takdir ya?”

Lia tersenyum. “Mungkin. Tapi lebih percaya kalau hati yang tulus, selalu punya jalannya sendiri.”

Hujan mulai reda. Tapi mereka tak buru-buru bangkit. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di antara mereka, seperti benih kecil yang pernah terkubur dalam kenangan.

Samsudin menatap langit. “Lia, kamu masih suka naik sepeda?”

Lia tertawa. “Masih, walau lutut suka protes.”

“Besok pagi, aku biasa sepedaan keliling kebun raya. Kalau kamu belum balik Bandung…”

Lia mengangguk pelan. “Aku masih di sini sampai lusa.”

“Kalau begitu, jam tujuh di pintu timur?”

“Siap, komandan,” jawab Lia, memberi hormat sambil tertawa.

Mereka berjalan keluar bersama, payung biru terbuka di atas kepala mereka berdua.

Dan seperti lilin yang pernah padam, cinta lama mereka menyala kembali—pelan, hangat, tanpa perlu tergesa.

***

Bersambung…